Ⅱ、第3次産業革命の中半期、日本は「成熟・衰退期」であった

「成熟・衰退期」は、「黎明・成長期」とは異なり、美味しい「ネタ」は転がっていない。新たな課題を自分たちの手で生み出さなければならない。つまり、筋の良い研究テーマの発掘は、企業が存続し続けるためは避けて通れない道である。それができなければ、やがて人減らしというリストラをやらざるを得ない。事業の「再編・統合」は進み、それさえ叶わぬ企業は倒産するのを待つしかない。しかし当時の多くの企業は、そのような危機感を持ってなかった。

1.日本の「成熟期・衰退期」の背景

世界は第3次産業革命で大変都合の良い「インターネット」という道具を手に入れた。ドライコミュニケーション技術の飛躍的な進歩によって、個人や組織間での情報の交換が容易かつ安価に行えるようになった。そして通信やコミュニケーション手段、あるいは「情報記録技術」の進歩により情報の洪水を作り出すことにも成功した。

日本企業特有の年功序列制とピラミッド組織が崩れ、ウエットコミュニケーション技術の役目は大きく低下してきた。代わって「通信・コミュニケーション技術」の急激な進歩によって、人と人との接触を伴わない「ドライコミュニケーション」が情報の流れの主流となった。

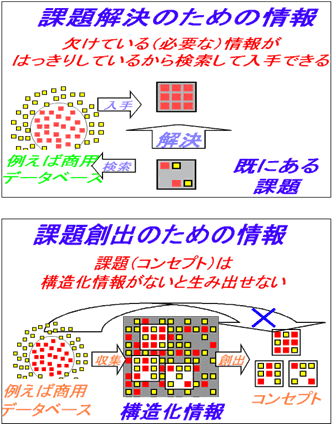

また、情報の洪水の中から「課題(分からないこと)を解決」するために必要な情報を抽出(検索)するための技術も飛躍的に進歩した。通信網で結ばれた無数のコンピューターに蓄えられた情報(ビッグデータ)に、どこからでも誰でもアクセスすることができるようになった。

2.「成熟期・衰退期」における日本企業のR&D体制

日本は欧米の先端技術を導入し、日本の「物つくり技術」で「高度経済成長期」を迎えた。やがて日本は「成熟・衰退期」を迎えることになったが、次への成長シナリオが描けなかった。つまりニーズ(課題)が次から次へとへと飛び込んできた「課題解決型」のR&D体制から、「課題創出型」への転換遅れである。つまり、当事者たちが得た必要情報に感性・知恵といった新たな創造を加え共有・伝承させる「知的基盤(インフラ)」の必要性が認識されていなかったと言える。過去の成功体験にドップリ浸かっていた。

【参考資料紹介】:植田氏ら(東京大学大学院総合文化研究科)は、研究及びオリジナリティーについて以下のように述べている(「研究開発マネジメント」誌、1998年9月号)。

研究とは、(1)初期情報(先行研究・事例・製品など)に、実験・観察・思考を繰り返しながら(2)新たな情報を付加し、足りない情報を補っていくプロセスである。オリジナリティーの高い創造的研究や新製品の開発の鍵を握るのは(3)発想の転換である。発想の転換は以下によってもたらされる。(A)視点の転換(B)類推(C)予期せぬ発見への注目である。

更にもう一つ、「黎明・成長期」は日本語で書かれた情報(特許、論文等)「だけで仕事ができた。しかし第3次産業革命では、日本だけの情報でなく世界から情報を取集し、分析せねばならに時代となった。しかし、日本人は英語が苦手であるから世界情報の監視、分析は、おざなりになり手抜きされてきた。